――ただ、愛されたかっただけなのだ。

人間(彼ら)と同じように、己にも愛を向けてほしかった。ただそれだけ。

優しい言葉と、温かい抱擁を望んだだけなのに。

主はそれを与えてはくれなかった。

ぼうっと、雲の上に建てられた小さな小屋の窓から人間たちを見下ろす。忙しなく動く彼らの表情と動きに、ルーシェルは疲れたように溜息を吐いた。

天界に戻って来てからというもの贖罪として神から彼らの観察を命じられ、こうして行動を監視している訳だが、毎日見ていると流石に飽きが回ってくる。

そんなルーシェルのことを知ってか知らずか、ふと見上げた先から白い鳩が飛んできた。

見慣れた鳩は、父である神の遣いであることを示す金の十字架を首からぶら下げていた。

「……来いってか?」

首を縦に振り、また遥か上空へと鳩が消えていく。それを追うようにルーシェルも窓枠に足を置いて、翼に力を加える。その翼は大凡天使の持つ色に相応しくない灰色の翼であった。

何度か状態を確かめる為にバサバサと動かしてみるが、異常はなさそうだ。肩を一蹴させると、ルーシェルは勢い良く窓枠を蹴った。

ふわりと浮遊感が身体を襲うこの一瞬を彼は気に入っていた。翼を開く僅かな一瞬。落ちていく自分に風が纏わりつく。一際荒い風を感じるとルーシェルはそれに向かって手を伸ばした。気流の流れに沿って上へ、上へと舞っていく。

時間にして僅か数秒の飛行を楽しむと天界へと通じる巨大な門が目に入ってきた。

「やあ、兄さん」

天界の門の前でルーシェルを迎えたのは、弟の一人であるミカエルだ。

「……相変わらず、ここは空気が澄み渡っていて気味が悪いな」

うえっ、と隠そうともせずに、嫌悪を示せばミカエルが僅かに顔を顰める。ルーシェルの言動はいつものことだと諦めているのか、今日は小言を吐き出さなかった。

「父上が聞いたら、また拗ねますよ」

「俺がここを苦手としていることを承知の上で、毎回呼び出す父上に非がないとでも?」

肩を竦ませたルーシェルを通すよう門番の天使にミカエルが手を上げると、ギィと古臭い音を立てて扉が開いていく。

そこから滑り込むように二人で門を潜った。

いつ来ても白く美しい天空の城は、清浄な気を表すが如く、汚れが一切見当たらない。

まるで汚れなんて知らない、とでも言われているようで、ルーシェルはやおら目を細めた。

実際は当番制の元、下級天使達が朝を知らせるラッパと共に綺麗に掃除を行っているおかげでこの美しさを保っているのだが。

かつては自分もその立場に居たな、とルーシェルは壁に手を触れながら昔を懐かしむ。

今や天界は天使たちが溢れんばかりの人数に膨れ上がったが、当時は自分とミカエル、末弟のガブリエルの三人だけだった。残りの兄弟達が創造されるまでの間、たった三人でこの城を掃除していたのである。それを思うとよくやっていたものだと少し笑えた。

長い長い硝子張りの廊下から下界を覗けば、地上の人間たちが米粒ほどの大きさにしか見えない。

それを物珍しげに見ていたので俯き加減に歩いていたルーシェルに、ミカエルが不思議そうに声を掛けた。

「兄さん? こっちだよ」

「ああ」

漆で細工された黒塗りの美しい扉は、長身であるルーシェルとミカエルを優に超す巨大な代物であった。

ミカエルが三度ノックして声を掛ければ、中から「入れ」と短い返事がある。

扉を抜けた先には、これまた恐ろしい程に白一面の美しい壁が広がっていた。

大きく取られた窓から太陽の光が溢れんばかりに注がれており、小鳥たちが嬉しそうに歌いながら飛んでいるのが目に入る。

そんな美しい部屋の中で、一際目を惹いたのは白い大理石で出来た玉座。そこに座るは、これまた人形のように美しい青年であった。

青年はルーシェルに視線を向けると、口元を綻ばせた。

花が咲いたような笑みを真正面から受け取ったルーシェルが眉根を寄せれば、彼は益々楽しそうに笑みを深める。

「久しいな、ルーシェル」

外見とは裏腹に貫録を帯びた口調で話す青年にルーシェルは軽く会釈を返す。

「……お元気そうで何よりです、父上」

「お前もな」

「お陰様で」

厭味ったらしく言うルーシェルに青年の笑い声が高くなる。

それを諌めるようにミカエルが咳払いをした。

「それで? 絶賛贖罪中の俺に一体何を任せようというんです?」

「はははッ。お前は昔から聡くて、本当に助かるよ」

青年は表情だけは笑ったまま、妖しい光を帯びた目でルーシェルとミカエルを見た。

「アレを連れてまいれ」

「はい」

ミカエルが心得たように、一礼して扉から廊下に出ていく。

それを黙って見ていたルーシェルに青年は続けた。

「……天使族初の女性天使を育てて欲しい」

「は?」

思わず聞き返せば、彼はにっこりと笑うだけ。

頬を引き攣らせながら、もう一度「は?」と同じ音を零せば、青年もまた同じ言葉を繰り返した。

「お前に、女性天使を育てて欲しいのだ」

聞き間違いではなかったようだ。深い深い溜息を吐いてルーシェルは頭を抱えた。そして、宛らサタン時代を彷彿とさせる鋭い光を両目に宿らせて青年を睨む。

「断る、と言ったら?」

青年は黙ったまま玉座から立ち上がった。

霧のような物が青年の身体から溢れだし、その姿が変わっていく。

ルーシェルよりも遥かに背の高い女性の姿になったかと思うと柔らかい表情で彼を見下ろした。

「お前は断らないよ」

「……」

「お前は、優しい子だもの」

何を、と開きかけた唇に指を押し付けられる。

暖かい体温は嘗て抱かれた温もりを感じさせて、押し黙ることしか出来ない。

大人しくなった彼に女性は笑うと、額に優しいキスをした。

「……教育係ならミカエル辺りが適任なんじゃないのか」

ふと思いついたように言うルーシェルに、元の姿に戻りながら青年は笑った。

「アレは駄目だ。アダムとイヴの時も嫌がられていただろう」

言われてから、当時のことを思い出して苦い笑みを浮かべた。

アダムとイヴは青年――天界の父である神がこの世で最初に造った人間の男女だ。

教育係を任されたミカエルが熱を入れ過ぎたのが仇となったのか、時折二人は彼から逃れてルーシェルやガブリエルの元に身を隠していた。

「ではガブリエルは? アレは育児が得意だったはずだ」

「アレも駄目だ。忘れたのか? 末弟であるが故に、年下の者となると誰彼構わず甘やかす悪癖があることを」

「あー……」

ガブリエルはルーシェルの末弟にして、天界の書物を管理している司書官の長である。

普段は厳しい天使であったが、気を許した者にはとことん優しく、そして甘やかす悪い癖があった。

アダムとイヴにも隠れて果実の類をよくやっていたなと思い出して、ルーシェルの側頭部に痛みが走った。

「それで、俺という訳か」

「ああ。他の天使たちはまだ幼いし、何よりお前は神である私が最初に造りだした天使だ」

「……」

「お前以外に適任はいないよ」

渋い表情を浮かべたルーシェルの耳に扉が開く音が聞こえてくる。

カツン、カツンとヒールを響かせて一人の女性が部屋の中に入ってきた。

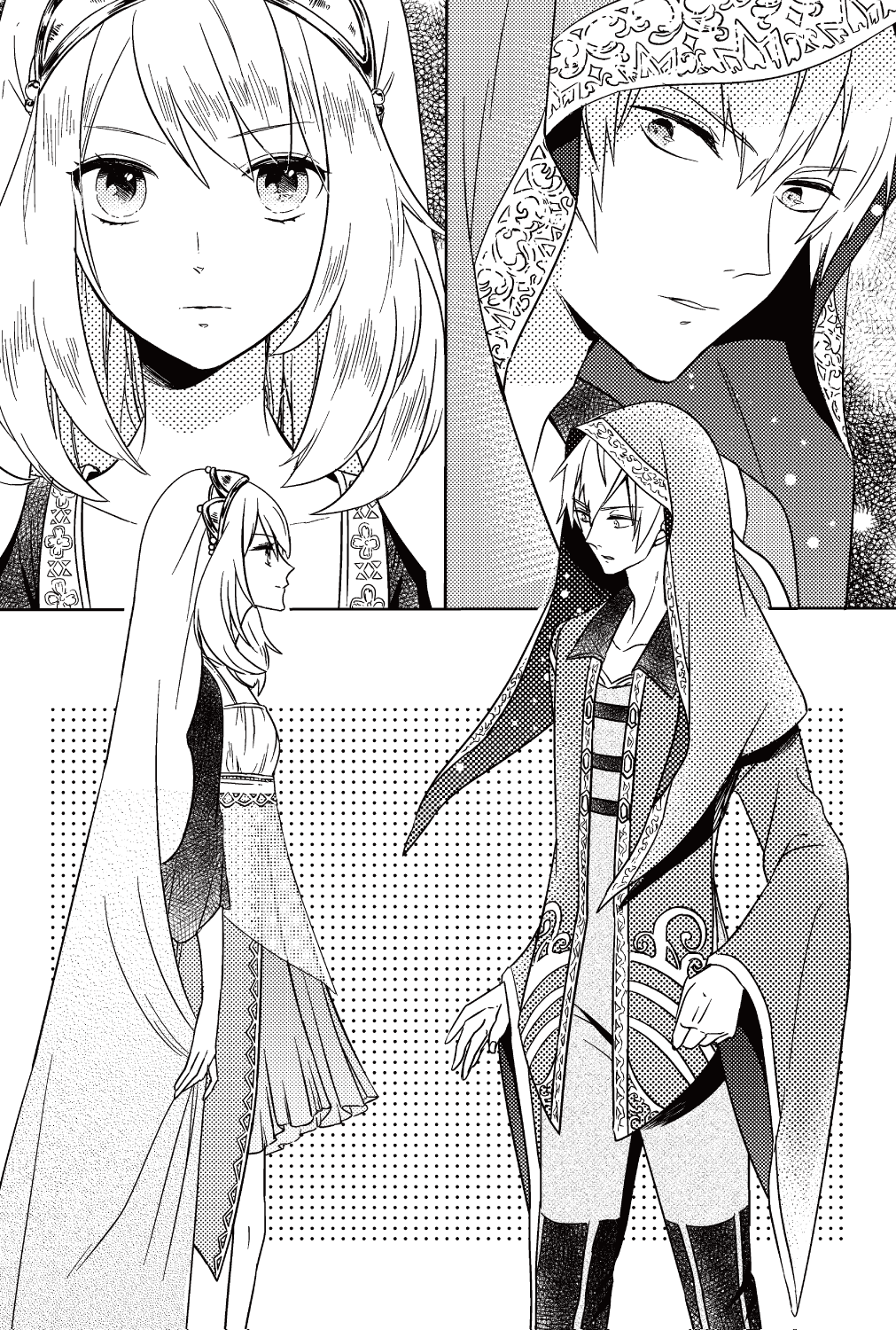

その容姿にルーシェルは息を飲んで固まる。

流れる銀の長髪は夜空を彩る星の運河を思わせ、雪のように白い肌は触れればとても柔らかそうに見えた。

特にルーシェルを虜にしたのは刺すように鋭い目だ。珍しい鴇色の目がギラリと光ってその視線が心地良い。

まるで幻影でも見ているのではないかと思わせる程の美しさだったのだ。

最初の人間であるイヴを彷彿とさせる容姿に、ルーシェルは言葉も忘れて彼女を凝視する。

固まったままのルーシェルの隣で女性は立ち止まると神に向かって口を開いた。

「――お父様」

声を聞いて三度驚きに囚われる。

かつて自分達三人の天使が育てた人間の女性、イヴの声に瓜二つであったからだ。

姿だけではなく声まで似ていることにルーシェルを更に表情を強張らせた。

神はそんな彼の様子を見て、カラカラと声を上げて笑った。

「どうした? 折角の美しい顔が崩れているぞ、アマネ」

神の言葉にアマネと呼ばれた女の顔が曇る。

「……何度も申し上げていますが、私はこの城から動く気はありません!」

それを聞いた瞬間、ルーシェルはその場に蹲ってしまいたい衝動に駆られた。

子どものように頬を膨らませてそっぽを向く彼女の方に指を向け、顔を引き攣らせながら恐る恐る神に言葉を投げかける。

「まさかとは思うが」

「ふふ」

「……嘘だろッ!! こんなじゃじゃ馬こっちから願い下げだ!!」

満面の笑みの神の胸倉を掴んで言うルーシェルに女性がヒステリックな声を上げた。

慌てたように二人の間に割って入ると、神からルーシェルを遠ざける。

「お、お父様に何てことを!! 貴方、一体どこの所属なの!! ミカエル兄様に報告しますよ!! 所属の隊を言いなさい!!」

誰がミカエルに言いつけると言われて、素直に答えるものか。

あからさまに疲れたといった表情を浮かべて、ルーシェルは神から手を放した。

「付き合ってられん。俺は帰るぞ」

「待ちなさい!! この無礼者!」

女性はルーシェルを引っ叩こうとでもしたのか、右手に力を込める。

だが、それを甘んじて受けてやるほどルーシェルも落ちぶれていない。

振り下ろされた彼女の手首を簡単に捉えて、不敵に笑ってみせた。

「なッ!」

「お前こそ誰に口を利いていると思っているのだ? ええ? 末妹よ」

「ま、つまい? は? 何を言っているの」

すると、それまで静かに彼らの様子を見守っていた神が堪えかねたように噴出した。

「アマネよ。それがお前の『憧れのルーシェル様』だぞ」

「ちょっと待て、憧れって何だ。憧れって。妙な概念を植え付けたんじゃないだろうな」

心底鬱陶しそうにルーシェルが伺えば、神は人の悪い笑みを浮かべるだけだ。

「では頼んだぞ」

神はそうして歌うように言葉を紡いだかと思うと、突如二人の立っていた床がガバリと口を開いた。

「は?」

二人して困惑の表情を浮かべるも間もなくして、身体を浮遊感が襲う。

落ちている、と気が付いた時には景色が変わっていた。

「ふッざけんな!! クソじじいーッ!!!!」

叫びながら必死に翼を広げる。

アマネの方を見れば彼女は悲鳴を上げるばかりで、一向に翼を広げようとはしなかった。

不思議に思って、近付けば背中にあるべき翼が生えていない。

「おま、翼は!!」

「そ、そんなものありません! 私は未完の天使だからあああ!! いやあああ!!」

怖ければ下を見なければいいのに、何を思ったのか地上に視線を移してアマネの叫びが大きくなる。

ここに来て漸く神が自分にこの女性天使を預けた意味を思い知った。

文字通り、育てろということなのだ。

――身体も心も、一人前の天使に。

肺の中の空気がなくなるのではと思う程、深く長い溜息を吐くとルーシェルはアマネに手を伸ばす。

それに気が付いたアマネが同じように、ルーシェルに手を伸ばした。

触れた温もりは思っていた以上に熱く、柔らかくて、少しだけたじろぐ。

抱き寄せたまま飛行するのは難しい。

横抱きにしてやれば、どういうわけか彼女の顔が僅かに赤みを帯びた。

それに目を瞬かせて、ルーシェルは笑う。

先程までのじゃじゃ馬っぷりが、嘘のようだった。

「餓鬼か」

「う、煩いってんですよ!」

「はははっ」

どうせ城に入れてくれないことは目に見えて分かっていたのでルーシェルは自らに与えられた小屋への道を選んだ。

気付けば辺りは暗闇で、一番星がこちらをじっと見ている。それを見つけたアマネが歓喜の声を上げた。

「貴方の目と同じ色だわ」

などと、笑って言うものだから、年甲斐にもなく頬に熱が上るのを感じた。

これはどうやら一筋縄ではいかないらしい。

これから始まるであろうアマネとの生活にルーシェルは少しだけ肩を竦めてみせた。